エンプラの衝撃強度とは?アイゾッド・シャルピー試験の違いと靭性評価の基礎知識(前編)

製品の割れや破損は、その機能や安全性を損ない、企業の信頼を根底から揺るがしかねない重大なトラブルです。この種の不具合を未然に防ぐため、設計者が必ず参照する指標が「衝撃強度」です。しかし、その測定法である「アイゾッド」や「シャルピー」といった試験法の違いや、物性データに記載された数値が持つ本当の意味を正しく理解している設計者は、案外多くないかもしれません。理解不足は、誤った材料選定や予期せぬ製品破損に直結するリスクをはらんでいます。

本コラムでは、府中プラが、衝撃強度という重要な設計指標の基礎理論から、代表的な試験方法の詳細、そして物性データと向き合う上での注意点までを、前編として徹底的に深掘りします。

衝撃強度とは何か? - 靭性と脆性の評価指標

衝撃強度を理解する上で、まず押さえるべきは「靭性(Toughness)」という概念です。これは単なる「強さ」とは異なる、材料の重要な性質です。

靭性(Toughness)の工学的定義

靭性とは、材料が破壊されるまでにどれだけのエネルギーを吸収できるかを示す能力、すなわち「粘り強さ」のことです。工学的には、材料を引っ張った際の「応力-ひずみ曲線」が描く面積の大きさに相当します。面積が大きいほど、破壊までにより多くのエネルギーを吸収できる、つまり靭性が高い材料と言えます。

ここで重要なのは、「強度(Strength)」との違いです。「強度」は材料が耐えられる最大の応力(力の大きさ)を指しますが、「靭性」は破壊に至るまでのエネルギー吸収量です。例えば、ガラスは高い強度を持ちますが、ほとんど変形せずに破壊するため、エネルギー吸収量は小さく「靭性は低い(脆い)」です。一方、ゴムは強度はさほど高くありませんが、大きく変形することで多くのエネルギーを吸収するため「靭性は高い」と言えます。衝撃強度は、この靭性を「瞬間的な力(衝撃)」に対して評価した指標なのです。

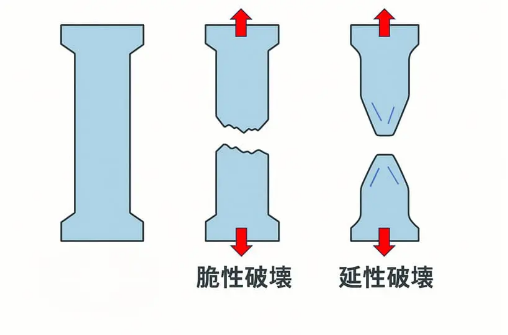

延性破壊と脆性破壊

材料の破壊の仕方は、その靭性の大小を反映し、大きく二つの様式に分類されます。

延性破壊

靭性の高い材料に見られる破壊様式です。材料は破壊に至る前に、白化したり、くびれたりといった大きな塑性変形を伴います。破壊するまでに時間がかかり、多くのエネルギーを吸収します。破壊面をミクロに見ると、「ディンプル」と呼ばれる小さなくぼみが無数に観察され、材料が粘り強く引きちぎられたことを示します。この破壊様式は、破壊の予兆があるため、構造物にとっては比較的安全な壊れ方とされています。

脆性破壊

靭性の低い材料に見られる破壊様式です。ほとんど塑性変形を伴わず、まるでガラスが割れるように、亀裂が一瞬で高速に進展して破壊に至ります。エネルギー吸収量は極めて少なく、予兆なく突然発生するため、非常に危険な破壊様式です。破壊面は、川の流れのような模様(リバー模様)や、貝殻状の模様(シェル模様)を呈することがあります。

エンプラの多くは、温度によってこの破壊様式が変化します。高温域では延性的に振る舞う材料も、温度が低下するにつれて脆性的に振る舞うようになります。この延性から脆性へと破壊様式が変化する温度領域を「延性-脆性遷移温度」と呼び、特に低温環境で使用される製品の設計において極めて重要な概念となります。

延性破壊と脆性破壊の挙動差、および温度依存性については、エンプラの破壊特性に関する高分子学会誌の総説でも詳細に整理されています。

エンプラにおける靭性の重要性

エンプラは金属代替材料として、その用途を拡大し続けています。それに伴い、製品がその生涯で遭遇する衝撃的な負荷も多様化しています。

屋外での偶発的衝撃:スマートフォンや電動工具の落下、自動車のバンパーへの飛び石の衝突など。

輸送・搬送中の振動:製品がトラックで輸送される際に受ける継続的な微小振動も、累積すれば衝撃疲労の原因となります。

組立工程での応力:ネジ締めやスナップフィットの嵌合、ベアリングの圧入といった作業は、瞬間的に高い応力を発生させ、衝撃的な負荷として作用します。

経年劣化による靭性低下:屋外で使われるプラスチック製品は、紫外線や熱によって徐々に劣化し、分子量が低下して脆くなります。新品時には耐えられた衝撃でも、数年後には破損してしまうのはこのためです。

これらの様々な要因から製品を守るために、衝撃強度の正しい評価が不可欠となるのです。

アイゾッド・シャルピー試験の違い

衝撃強度を定量的に測定する代表的な試験法が「アイゾッド試験」と「シャルピー試験」です。どちらも振り子式のハンマーで試験片を破壊し、吸収したエネルギーを測定する点は共通していますが、その方法には明確な違いがあります。

試験原理の比較とそれぞれの特徴

両試験の原理は、持ち上げたハンマーが持つ位置エネルギーが、試験片を破壊した後に運動エネルギーとしてどこまで変換されたか(振り上がったか)を測定し、その差分から「試験片の破壊に費やされたエネルギー」を算出するものです。

アイゾッド試験(Izod Impact Test)

試験片を垂直に立て、下端を万力で固定する「片持ち梁」方式です。ハンマーは、固定されていない上部を打撃します。この方式では、固定部と打撃点の両方に応力がかかり、曲げ応力とせん断応力が複合的に作用します。主に米国で発展し、ASTM規格として標準化された経緯から、特に米系の企業や規格で広く用いられてきました。プラスチックの評価では伝統的に多用されています。

シャルピー試験(Charpy Impact Test)

試験片を水平に置き、両端を支える「両端支持梁(単純支持梁)」方式です。ハンマーは、支えられた試験片の中央背面を打撃します。こちらは主に純粋な曲げ応力が作用する試験とされ、金属材料の靭性評価(特に溶接部の評価)で古くから主流となってきました。欧州で発展し、ISO規格で広く採用されています。近年では、プラスチックの評価においてもISO規格の普及に伴い、シャルピー試験のデータが増加傾向にあります。

両試験の基本原理や用途、さらにはノッチ感度との関係については、成形加工学会編のハンドブックにおいて体系的に解説されています。

ノッチ(切り欠き)の役割と「ノッチ感度」

衝撃試験を語る上で最も重要な要素の一つが「ノッチ」です。これは試験片に意図的に設けられたV字やU字の鋭い切り欠きを指します。ノッチには、以下の二つの重要な役割があります。

応力集中

ノッチの先端には、打撃による応力が集中します。これにより、実際の製品に存在する可能性のある鋭角な角(シャープエッジ)、キズ、ウェルドライン(樹脂の合流部)といった欠陥部を模擬します。

平面ひずみ状態の創出

ノッチは、試験片の変形を拘束し、材料を三次元的に引っ張る状態(平面ひずみ状態)を作り出します。この状態は、材料が最も脆くなる条件であり、材料が持つ本質的な脆さを評価することができます。

ノッチの有無によって、衝撃強度の値は桁違いに変わります。特に、ノッチ付き試験片とノッチ無し試験片での値の低下率を「ノッチ感度」と呼びます。ノッチ感度が高い材料は、製品にわずかなキズやシャープエッジがあるだけで、急激に強度が低下することを意味するため、設計や取り扱いに細心の注意が必要となります。

測定単位と表示方法

樹脂の物性データを見る際に設計者を悩ませるのが、単位の多様性です。kJ/m²、J/m、ft·lbf/inなどが混在しており、単純比較を難しくしています。

kJ/m²は、 ISO規格でよく見られる単位で、吸収エネルギーを試験片の破壊された「断面積」で割った値です。単位面積当たりのエネルギー量を示すため、試験片の厚みが異なっても理論上は比較しやすいとされています。(例:ISO 179-1/eA)

一方、J/mは、ASTM規格で一般的な単位で、吸収エネルギーを試験片の「幅(多くはノッチ部の残存幅)」で割った値です。(例:ASTM D256)

ここで注意すべきは、「異なる規格の値を、単位換算して比較してはならない」ということです。例えば、ASTMとISOでは、同じアイゾッド試験でも試験片の寸法やノッチ先端の曲率半径(R)が異なります。ノッチRが小さいほど応力集中は激しくなり、衝撃値は低く出る傾向があります。したがって、比較を行う際は、必ず同一の規格、同一の試験条件(ノッチ有無、温度など)で測定されたデータ同士で行う必要があります。

衝撃強度の代表的な規格と試験条件

物性表の数値を確認する際は、以下の情報をセットで確認する習慣をつけましょう。

代表規格

アイゾッド試験:ASTM D256 / ISO 180

シャルピー試験:ASTM D6110 / ISO 179

試験条件

– ノッチの有無:ノッチ付きか、ノッチ無しか。ノッチ付きの場合、その形状(例:Type Aノッチ)。

– 試験温度:23℃が標準ですが、製品の使用環境に合わせて低温(-20℃, -30℃など)や高温でのデータを確認することが極めて重要です。特に延性-脆性遷移温度が常温付近にある結晶性エンプラでは、わずかな温度低下が致命的な強度低下を招くことがあります。

まとめ

衝撃強度は、材料の「靭性」、すなわち破壊に至るまでのエネルギー吸収能力を評価する指標です。その破壊様式には延性破壊と脆性破壊があり、エンプラでは温度によってその挙動が大きく変化します。代表的な測定法であるアイゾッド試験とシャルピー試験は、試験片の支持方法が根本的に異なり、似て非なるものです。また、ノッチの有無、準拠規格、試験温度によって数値は大きく変動するため、物性データの値を鵜呑みにせず、これらの付帯情報を正しく読み解くことが、誤った材料選定を防ぐための第一歩となります。

次回のコラムでは、これらの基礎知識を基に、より実践的なエンプラの材料選定法と、破損を防ぐための設計ポイントについて詳しく解説します。