CAEで応力を“読む”設計者思考 - 解析結果を活かす設計判断力

シリーズコラム第12回

近年、CAE(Computer-Aided Engineering)を用いた構造解析や流動解析は、設計現場で一般的に活用されるツールとなりつつあります。しかし、その解析結果を画面に表示される「数字」や「色」としてただ眺めているだけでは、その価値を十分に引き出すことはできません。本当に重要なのは、その結果から“応力がなぜそこに生じたのか”という根本原因を読み解き、具体的な設計改善へとつなげる思考力です。本コラムでは、解析ツールの操作方法そのものではなく、CAEを設計判断に的確に生かすための結果の読み方、そして考え方の要点を整理します。

応力解析は「結果を見る作業」ではない

CAEの結果と向き合うとき、まず持つべきは「これが絶対的な答えではない」という認識です。

CAEは“答え”ではなく“現象の可視化ツール”

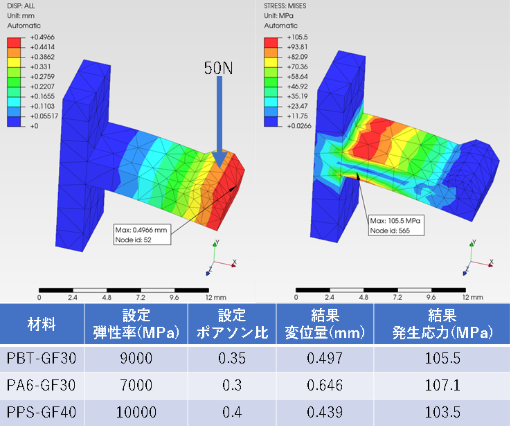

多くの設計者が、CAEが出力する応力分布のカラーマップを、部品の強度を判定する「合否判定書」のように見てしまう傾向があります。しかし、解析結果として表示される応力値は、設定したモデル化の条件、拘束条件、荷重条件によって大きく変動する相対的なものです。CAEの本来の目的は「壊れる場所を正確に探し当てる」ことではなく、目に見えない“部品内部で力がどのように流れているか”を可視化することにあります。設計者は、解析結果を絶対的な“評価”として受け取るのではなく、あくまで設定した条件下での“現象の再現”として読み解く姿勢が求められます。

応力の“高い・低い”より“集中と経路”を読む

解析結果を評価する際、最大の応力値が許容応力を超えているかどうかに一喜一憂しがちですが、より注目すべきは以下の2点です。

- 応力がどの経路を通って流れているか

- どの部分で応力の流れが滞り、急激に集中しているか

特に射出成形部品では、リブ、ボス、コーナー部、肉厚が急変する箇所など、構造的に形状が不連続となる点が応力の滞留点となります。CAEは、この“応力の流れ”と“滞留点”を見つけ出すためのツールとして活用すべきです。最大応力という一点の数字に囚われるのではなく、応力分布の全体像から力の流れを読み取ることが、本質的な問題解決につながります。

モデル化の前提を理解する ― “正しい絵を描ける”ことが第一歩

CAEの結果は、設定された前提条件のもとで描かれた一枚の絵に過ぎません。その絵が何を意味するのかを正しく理解することが、第一歩となります。

拘束条件が変われば結果も変わる

解析で設定する境界条件(部品をどこで固定し、どこに力をかけるか)は、実機が使用される状態を簡略化したモデルであり、現実と完全に一致するわけではありません。例えば、ボルトで固定される箇所を解析モデル上で「完全拘束」として設定すると、現実にはあり得ないほどの強い拘束となり、その周辺の応力は実際よりも高く算出される傾向があります。設計者が見るべきは、算出された数値そのものではなく、「この結果は、どのような拘束条件の下で生まれた応力なのか?」という計算の前提です。この前提を理解せずに、異なる条件で計算された結果の数値を比較しても、意味のある設計改善にはつながりません。

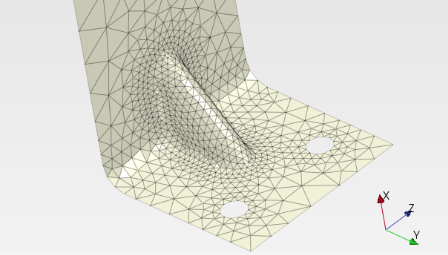

メッシュ密度と形状表現の限界

応力集中を正確に捉えるためには、応力が集中しやすいコーナー部や段差部のメッシュを細かく分割する必要があります。しかし、計算時間やコストの制約から、実際の解析ではメッシュをある程度粗くせざるを得ない場合がほとんどです。その結果、本来シャープに現れるはずの応力のピークは、実際よりも鈍化して(低く)表示されることがあります。したがって、設計者は「解析結果として見えている数値よりも、少し厳しい現実があるかもしれない」と認識しておくことが大切です。CAEの結果を過信せず、あくまで“傾向”として読み、安全側の判断を下す姿勢が、現実的な設計を支えます。

“力の流れ”を可視化するための読み方

解析結果を単なる色の分布図としてではなく、力の流れを示す情報として読み解くための具体的な視点を紹介します。

応力分布を“地形図”のように読む

応力コンター図(カラーマップ)を、土地の高低差を示す地形図に見立てて読むと、設計上の問題点が直感的に理解しやすくなります。

- 赤色の領域(高応力部)は“山”: 応力が集中し、滞留している場所です。

- 青色の領域(低応力部)は“谷”: 応力がスムーズに流れ、力がかかっていない経路です。

注目すべきは山の高さ(応力値)だけでなく、その形状です。頂点が鋭く尖っているような山は、応力が急激に集中している危険な状態を示します。一方、頂上がなだらかな丘陵のような山であれば、応力がうまく分散できていると判断できます。このように、色だけでなく「形」で応力分布のパターンを読むことが、設計的な洞察につながります。

反力分布で“荷重経路”を探る

部品を固定した点に、どれだけの力がかかっているかを示す「反力」の分布を確認することも、荷重経路を探る上で非常に有効です。例えば、複数のボスで固定されている部品で、特定のボスの根元やそれに繋がるリブにだけ反力が集中している場合、それは荷重がうまく分散されず、その箇所で受け止められてしまっている証拠です。これでは、一部のボスに過大な負荷がかかってしまいます。設計改善の方向性は、その集中した反力を他のボスや構造に分散させるような「形状に変える」ことになります。CAEは設計そのものを置き換える万能ツールではなく、このように力の流れを設計者に“見せる”ための道具なのです。

設計に活かすための“読後思考”

CAEの結果を見た後、どのように思考を巡らせるかが、設計者の腕の見せ所です。

結果を見たら「なぜ」を3回繰り返す

高い応力が発生している領域を見つけたら、そこで思考を止めず、以下の3段階で原因を掘り下げます。

1.なぜ、そこに応力が集まったのか? (例:角があるから、肉厚が急変しているから)

2.なぜ、応力はその方向に流れているのか? (例:荷重がこのリブを伝わってきたから)

3.なぜ、応力は他の経路を通らなかったのか? (例:他に力を逃がす経路がなかったから)

この「応力経路の逆算」という思考プロセスを繰り返すことで、次第にCAEの結果を見なくても、製品形状からおおよその応力の流れを想像できるようになります。

設計変更は“形を変える”より“力を流す”視点で

応力のピーク値を下げるための設計変更を考える際、単にその部分の肉を厚くしたり、リブを追加したりするだけでは、別の問題を生むことがあります。より本質的な対策は、応力の“逃げ道”をつくることです。例えば、次のような変更が考えられます。

- 応力が集中するコーナーに適切なRを追加する。

- ボスの根元に緩やかな段差を設け、応力の流れを滑らかにする。

- 応力を伝えたい方向にリブを配置する。

こうした変更は、必ずしも再解析を必要とせず、設計の基本原則に基づいて判断できることも少なくありません。CAEの活用を通じて、このような“応力を読む力”そのものを養うことが重要です。

まとめ

CAEは、応力の絶対値を「測る」ための精密測定器ではなく、目に見えない「力の流れを読む」ための地図です。その結果を鵜呑みにする前に、どのような前提条件で描かれた地図なのかを読み解くことが、設計者の本来の役割です。最大応力という一点の数字に注目するよりも、“応力経路”全体を俯瞰し、形状のどこで力の流れが滞っているのかを考えることが求められます。解析ツールを本当に使いこなすとは、ツールの高度な操作を習得することではなく、その結果を通じて“応力を読める目”を養うことなのです。

府中プラは、解析というデジタルツールを、長年の現場経験と組み合わせることで、実設計に活かすことが重要だと考えています。